南三陸のいまを訪ねて~震災伝承、問いかけ続ける語り部たち

■語り部たちは、なぜ語るのか

南三陸さんさん商店街の駐車場は、この日も数台の観光バスを含め来訪者の車でいっぱいだった。地元の事業主が営む飲食店や物販店など28軒が並ぶこの商店街は、南三陸町の復興シンボルのひとつ。2017年3月にオープンし、いまや年間60万人が来訪する人気スポットとなっている。ここにはもう、東日本大震災で大津波にのみこまれ多くの命が失われた被災地という面影は残っていない。

その商店街から八幡川にかかる中橋を渡った対岸には、気持ちのいい緑の公園が広がっている。真ん中の小高い丘の上からは志津川湾のおだやかな海を一望。一見、天気のいい日なら弁当を広げたくなるような場所だ。

「ほんとうに、いつかここでみんながお花見したりピクニックしたりできる、そんな日が来ることを願っています」。語り部ガイドを務める芳賀タエ子さんは、海から300メートルほどの、かつて自宅があった場所を指さしながらそう語った。

ここは2020年秋に全面開園した南三陸町震災復興祈念公園。いまこの芝生で弁当を広げる人がいないのは、もちろん季節や天候のせいだけではない。小高い丘は「祈りの丘」と呼ばれる。そこには町内の犠牲者の名簿が収められたモニュメントが立ち、敷地内には、43名が犠牲となった鉄骨3階建ての旧防災対策庁舎が震災遺構として佇む。

そこから目と鼻の先の自宅で着付け教室を開いていた芳賀さんは、あの震災で家だけでなくたくさんの大切なものを失った。南三陸町では、震災前に地域の観光ガイドとして活動していた町民が中心となり、大震災の早くも2か月後には震災語り部がスタートしたが、ガイドの一人だった芳賀さんが自身の被災体験を語り始めたのは、しばらく時間が経ってからだった。

「最初は言葉にすることができなかったんです。話そうと思っても涙しか出ないし、自分は助かったという負い目もありました。それに、つらい経験をしたのは私だけではない。もっと大変な思いをしている人だってたくさんいるのに、自分の話をさらけ出すことに抵抗があって……」

しかし芳賀さんはやがて、周囲の励ましを得て「語ること」の意味を見出していく。「私が話すことで次の災害がきたとき助かる人を一人でも増やせるならば」ーー。以来10年間、芳賀さんは語り続けてきた。

「津波に限らず災害のときは誰かに助けてもらうのではなく、自分の命は自分で守らなければなりません。自分の命が助かってこそ、次の命につなぐことができるのです。私が飲料水と飴玉を常に携帯しているのも、あのとき、3日間なにも食べられなくても水さえあれば生き延びられたという実体験があるからです」

「夜の避難所の暗闇で泣き叫ぶ赤ちゃんの声ほどつらいものはない。水さえあれば人肌で温めてミルクをつくることができたはず」という芳賀さんの言葉には、その情景がありありと目に浮かぶ。一方、こうした震災当時の話だけでなく、以前の町の姿、そして現在進行形の復興の歩みや住民の思いを紹介し、町の賑わい創出に貢献することも語り部ガイドの大事な役割だと、芳賀さんは強調する。

最近は、芳賀さんに続く世代の語り部ガイドたちも活動を始めているという。後輩たちへのアドバイスを伺うと、芳賀さんは「この町のことをよく知って、相手に寄り添い、聞いてもらうのではなく聞いてくれる話し方のできるガイドになってほしい」と答えてくれた。

■次の世代へ、経験を確実に語り継ぐ

そんな次世代の語り部の一人が町議会議員、後藤伸太郎さんだ。1979年生まれ。40代前半は議員としても語り部としても「若手」である。語り部プログラムを運営する南三陸町観光協会から誘われ、2021年6月から本格的に活動を開始した。

「観光協会としては若い世代の語り部を増やしたいという意向があったでしょうし、私自身も議員の立場だからこそ語れる内容もあると考えて挑戦することにしました」

後藤さんはUターン組である。劇団員をしていた東京から故郷へ戻った3か月後に大震災。避難所では自治会副会長としてその運営に携わった。そのうち、長期的な復興まちづくりには若い世代の声を政治に活かさなければと考えるようになり、議員に立候補を決めた。

「あのときは盛んに想定外と言われましたが、想定外でも人は生きていかなきゃならないのです」と言う後藤さんは語り部として、聞く人の「想定」の範囲を広げ、聞いて終わりではなくなんらかの行動につながるような問いかけをしているという。

「私たちは答えを教えることはできません。あのときこうして助かりましたといっても、次に同じことをして助かるとは限りませんから。でも、実体験を伝えてあなたならどうしますか、と問いかけることで、その人の想定を広げることはできる。また、津波から助かった人たちが避難所でどう生活したか、命を守った後にどう生き延びたか、を伝えるのも大切だと思っています」

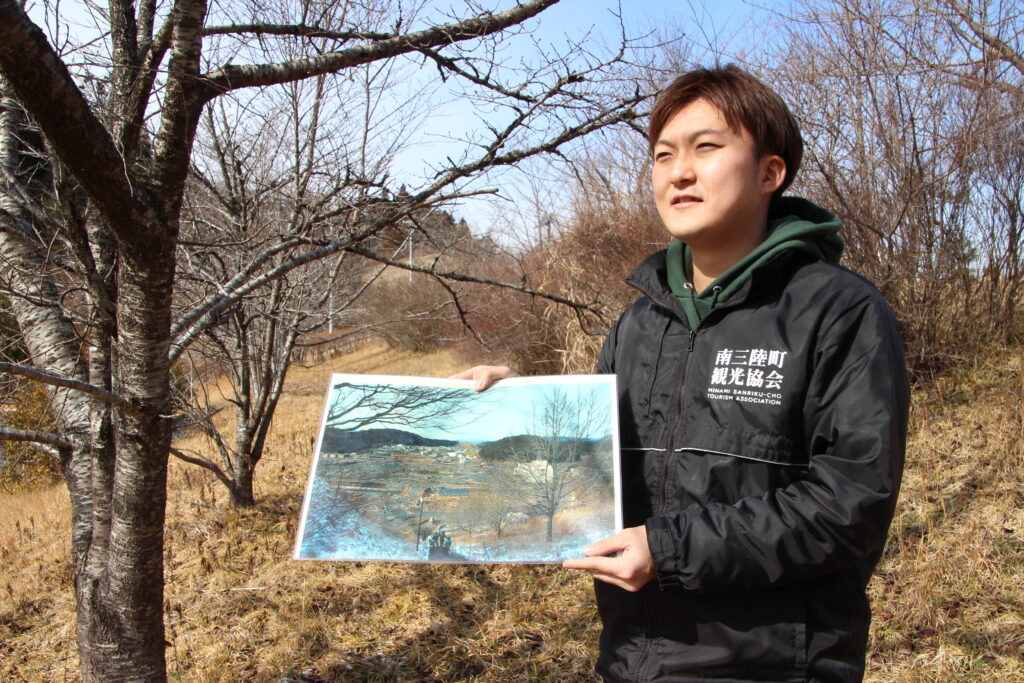

後藤さんよりさらに一回り若い語り部が、まだ20代の阿部悠斗さんだ。観光協会職員として主にイベント関連の仕事をこなしながら、2018年2月から語り部としても活躍している。震災当時は中学2年生。学校で被災してそのまま避難し、親と再会できたのは翌日だった。幸い家族はみな無事だったが、家は津波にさらわれ跡形もなくなった。その光景を目の当たりにし、「帰る場所がなくなったんだ」と実感したときの14歳の心中はいかばかりだったろう。

いま阿部さんは、当時の自分と同年代の生徒を相手に話すことも多い。その際、子どもたちがなるべく具体的にイメージできるよう、実際に自分が避難所で使って役立った道具や、乾パンなどの定番以外のユニークな非常食の写真などを見せて説明しているという。

「被災直後、家族と離れて避難所で過ごし心身ともに疲弊していたとき、ふるまわれた炊き出しのご飯のおいしさ。あの一口目の味は忘れません。あのような状況でも食べ物で笑顔になれることがどんなに大切か」という阿部さんの言葉は、何冊の本を読むよりも聞く人の心に刺さる。

しかし、若い阿部さんも芳賀さん同様、仕事とはいえ自分のことを話すのに最初は抵抗を感じたそうだ。

「自分のつらい経験を”売りもの“にするような気がしたので……。でも、話を聞いた方が涙を流されるのを見たり、”今後のために活かしたい“というお手紙をいただいたりするうち、自分の話はだれかの役に立つのだということがわかってきました。震災を知らない人が我が身に置きかえて考えるきっかけを作れるのだと」

南三陸に限らず、震災語り部といわれる人たちはみな、同じような心の葛藤を抱えてきたのではなかろうか。しかし、彼らはそれでも「語ること」を選んだ。語ることの意義を自らの葛藤に優先させたのだ。彼らの「伝える覚悟」は、その生の声を通して聞き手の胸に伝わってくる。

■次の大災害で一つでも多くの命を救うために

とはいえ、東日本大震災の記憶自体が薄れていくことは止められない。いずれ、震災を知らない世代が世の大半を占める日がやってくる。これからの語り部とは、伝承とはどうあるべきなのだろうか。

「自分自身の経験を伝えられる世代から最初の“また聞き”世代へ、きちんとバトンを渡せるかどうかが重要だと思います。第二世代以降は、第一世代の話をきちんと聞いたうえで、自分なりに整理して伝えるというやり方になっていくでしょう。体験者の言葉にしかないインパクトは遺構や映像などで補い、むしろ実体験とは異なるガイド自身の気づきを活かした伝承のスタイルができていくのでは」(後藤さん)

「実体験の記憶を持つ語り部は、おそらく僕らが最後の世代。心の復興は時間がかかるもので、いまでも語りたくないという人はいます。でも、みんなが口を閉ざしたら全部忘れられてしまう。次の世代にバトンタッチできるよう、今のうちに上の世代の人たちの話をできるだけ聞き集めておきたいと思います。また、いまの南三陸町しか知らない地元の子どもたちへ、震災前の地域の姿を伝えていくことも大切と考えます」(阿部さん)

大震災前から「観光」をまちづくりの手段として独自の取り組みをしてきた南三陸町。名だたる観光スポットがないからこそ、住民の暮らしそのものを観光資源ととらえ、町民が自身の言葉で地元を案内する「地域ガイド」を育成してきた。その基盤がこの10年間、語り部による伝承活動にも生かされてきたのだ。

■2022年秋オープン予定の伝承館、「南三陸311メモリアル」が目指すもの

町の中心部にある「南三陸さんさん商店街」に戻ろう。賑わう店々の隣りでいま建設中なのが、2022年秋の開館を目指す町営の震災伝承施設、「南三陸311メモリアル」だ。語り部ガイドたちの活動に加え、震災から11年目にしていよいよ、常設の展示などを通じて記憶と教訓を伝える場所がオープンする。具体的にはどんな施設になるのだろうか。

町の商工観光課課長補佐の宮川舞さんは、「震災を“自分ごと”として考え続ける場をつくりたい」と語る。語り部ガイドたちの思いと同じだ。

「いつどこで起きてもおかしくない次の災害から命を守るために、わが身に置きかえて考える機会はとても重要。でも、ここで私たちが伝えたいのは、津波が来たときこうすれば助かる、という話ではありません。被災のストーリーは百人いれば百通りで、たとえ磐石の備えをしていても命が失われたケースもあるのです」

だから、それまでの防災訓練の有効性を問うよりも、「逃げ遅れた人はなぜ逃げなかったのか、または逃げることが出来なかったのか」を知ることが大切、とも。

「いくら逃げろと教えられても、人間は本当に恐ろしいと感じるまで逃げないのです。だからこそ、南三陸町民一人ひとりがあのとき何を見て、何を感じ、どう行動したのか。この伝承館は、その真実を知って疑似体験し、自分ならどうする?という問いに向き合っていただく場として設計しています」

この施設が「ラーニングセンター」の機能をメインに掲げている理由はそこにある。もちろん当時の写真や被災物の展示もあるが、中心となるのは町民の証言に基づいて構成された45分間の映像によるラーニングプログラムだ。コンテンツは当初4種類が用意され、視聴後に周囲の人と意見交換するワークを取り入れたプログラムもあるという。宮川さんは、「震災ってこんなに悲惨だったんだ、で終わらず、正解のない問いを通して、明日くるかもしれない災害を“自分ごと化”してみてほしい」と語る。

さらに、ここで失われた命の重さは写真や資料だけでは伝えきれない、と感じた宮川さんたちは「アートの力」を借りることに。現代アーティストの象徴的な作品展示で、来訪者が「いのちと向き合い、自然・人間・生きることについて思索する」空間が誕生する予定だそうだ。

国などが運営する大型の伝承施設と比べ、「南三陸311メモリアル」は延床面積600平米弱、シアター定員50名と、けっして規模は大きくない。しかし、そこに込められたメッセージは明確だ。

「いのちと向き合う時間のなかで、いま自分がここにいることの大切さに気づいてほしい。ここを訪れた人がその気づきを得てくれたら、私たちの被災体験も無駄ではなかったと思える」(宮川さん)

もちろん、まちづくりに終わりがないのと同様、伝承にも終わりはない。南三陸311メモリアルの建物はまもなく完成するが、宮川さんは、「そこからが本当のスタートだ」と力を込める。

「津波の経験に特化しすぎることなく、ラーニングプログラムの内容も随時アップデートしていきます。コロナ禍のような事象も含め、いつどこで起きるかわからない災害から命を守る備えを、各地の伝承施設と一緒になって東北から世界へ発信していきたい」

一連の取材を通して強く感じたのは、南三陸町の人々は「伝承」という活動の本質と真摯に向き合い続けている、ということだった。この先も、この地を訪れた人が得るものは、きっと大きい。

【2021年12月取材/文=中川雅美(良文工房)】

<リンク>